|

|

|

|

| ▲実際にホームページを製作している6年生。 |

私たち6年生は,「増富歴史探検隊」という名前をつけ、歴史学習の発展として、総合(みずがき)の時間も使いながら、自分たちが暮らしている増富という地域を調べてきました。 「増富歴史探検隊」授業の様子 「増富歴史探検隊」授業の様子

北杜市須玉町にある、「須玉歴史資料館」に行ったり、地域の歴史にくわしい小沢和男さんを先生として招いたり、身延町の「湯之奥金山博物館」の、学芸員の小松美鈴さんに「出張博物館」を開いてもらったり、地域の「のろし研究会」の人たちを招いて、のろしを実際に上げてみるなどの、体験活動もしてきました。

いろいろな活動を進めながら、私たちの住んでいる増富について、調べたことをここにホームページとして発表することができました。皆さん、私たちの調べた結果をじっくり見て、私たちの住む増富を知るとともに、ぜひ感想を送ってください。

(平成17年10月5日公開) |

| ▼「増富歴史探検隊」は次のページから構成されています。 |

|

|

| 魔子の人穴(まこのひとあな) |

金峰山麓、松平牧場の西方に高くそびえる異様な山を魔子の山といいます。この山中に魔子の人穴という穴があります。山の様子の不思議な感じと穴の陰凄さのため村人はこの山に近づくことはしません。昔、魔子爺という巨大奇怪な山人が住んでいたといわれています。全身針金のような剛毛を生し、藤の皮で作った草履を履き、山谷の別なく駆け回り、鳥獣を捕ってこれを生のまま食し、この穴に居住しては食べ物を探しに里へ出て家畜を盗み、時には赤子もさらっていったといわれています。穴の入口には古びた藤皮の草履や動物の骨がつもっており、奥からは生温かい異臭を帯びた風が吹いてくるといわれています。

|

|

| ▲魔子の山(まこのやま) |

▲魔子の人穴 |

|

| 瑞牆山(みずがきやま) |

我が国の山岳名勝中、最も快奇の山線をもつものとして、古くより専門家の間でささやかれていました。全山岩石より成り、青空を刺し、剣

を連ねたような凄絶さは真に神気を帯びています。その形によって金慮岩、子持岩、大日岩等と、それぞれの名が付けられています。奇峰、中に『洞の岩』という洞があります。岩に『カンマンボロン』と梵字が刻まれています。昔、弘法大師が刻ったものと伝えられています。

このところの林道開発の進展に伴い、登山が容易になったため、ようやくその真価が認められました。先年、浩宮・徳仁親王(現、皇太子殿下)が学友とともに発頂され、その奇峰に感嘆され、浅間・八ヶ岳、南アルプス連峰・富士の遠望に満足されたそうです。 |

|

|

| ▲瑞牆山 |

▲瑞牆山で採れた水晶。 |

|

| カンマンボロン |

|

| ▲瑞牆山の頂上からの景色 |

瑞牆山中の岩峰の中に、洞ヶ岩という洞窟のある岩峰があります。この洞窟は奥行約5メートル・幅15メートル・高さ40メートルの大きい洞窟です。その奥に約7メートルの花崗岩の岩盤があり、これに梵字が刻まれています。字は『カンマンボロン』と読むといわれている。それは大日如来・不動明王の意であるといわれています。昔、弘法大師が霊場選定のために来て、この山の姿を愛しここを霊場とし梵字を刻まれました。しかし霊場とするには、八百八谷を要したが増富の地では、谷数が不足するためこの地を去っていきました。今も山中に大日岩があり、その背後に不動明王をお祭りしています。 |

| 金山千軒(かなやませんげん) |

| 本谷川の渓谷の尽きる所、たちまち眼界の展開される地域の一帯を金山仙郷といいます。この地は今はわずかに民家が二軒。旅館を経営し生計を営んでいますが、伝えられるところによれば、昔武田氏の全盛の頃は甲金を鋳造するため金山に数千の人を送って金鉱の採掘に従事させたので、当時は工夫の住家が多く繁盛を極めていたそうです。その屋敷跡には、礎石が残っています。今の民家から約500メートル上方の山に廃坑が残っています。また民家に金鉱粉砕に用いた石臼が保存されています。金鉱採掘の工夫の監督には武田重臣があたっていましたが、小尾氏はその首位にありました。徳川幕府の当初旗本として江戸に移転するまで、この地の領主として当村組に居住していました。本村の正覚寺は小尾氏の開基であり、また神部神社の社殿同氏により改築されられたといわれています。本部各地に散在する小尾氏はこの地の小尾氏の末裔であるといわれています。今、正覚寺の裏に小尾氏の碑があります。これを建立した際は小尾を姓とする者の拠出金により、また撰文は東京神田駿河豪錦小路に居住した直系の末裔に当たる某氏といわれています。 |

|

|

| ▲現在の金山平(かなやまだいら) |

▲金山(かなやま) |

|

| 十三人塚(じゅうさんにんづか) |

|

| ▲黒森にある「十三人塚」の跡。 |

この話は古くから黒森に伝わる民話です。馬も通らなかった頃のことで、黒森はとても静かなところでした。ある日、北の方(長野県側)からこの村を乗っ取ろうと十三人の悪人が攻めてきました。村人は「乗っ取られるなら、いっそ戦おう」ということで、それを迎え撃ちました。そして一人の犠牲者出してしまったものの、村人は協力して十三人の盗賊を倒すことができました。村の人々は犠牲になった人のお墓と一緒に十三人の盗賊を弔う碑を建てることにしました。

その碑を『十三人塚』といい、戦いの近くにあった重要な橋を『きっかけ橋』と呼ぶようになったそうです。今はその碑は残念ながら無くなっていますが、この話は本当にあったことだと古老は話しています。

|

| 和田の五輪塔(わだのごりんとう) |

|

| ▲五輪塔 |

このあたりは、昔小尾の府といって栄えたところです。五輪塔は鎌倉時代中末期のもので、格式の高い形をしており、かなり強い力を持った武士がいたことがわかります。

近くには『小尾の番所跡』『和田の城山』『神戸の城山』などがあり、昔から重要な地域だったことを、うかがわせます。

|

| 淵の端(ふちのはた) |

御門と和田のほぼ中間に、千岩平の下を流れる釜瀬川の周りに、木々が青々と茂っている大きな淵があります。その淵はとても深く5メートル以上あったといわれています。

水もきれいでそこにはカッパが住んでいたと言われています。そのカッパは、よくこの淵にくる子ども達といろいろなことをして遊んで暮らしていました。カッパは近くの田んぼや畑に行って仕事を手伝ったりもしました。本当の目的は手伝うことではなく、人間の後ろにまわって「しりこだま」をとって食べることでした。でも人間は知っていたので、めったにとられることはありませんでした。何年かしてその淵の水も汚れ、カッパも住めなくなりどこかへ行ってしまいました。5メートル以上もあった深い淵も今では2メートル位になってしまいました。

|

| 神部神社(かんべじんじゃ) |

|

| ▲神部神社 |

神部神社は、旧小尾の総鎮守として、延喜式に記載されています。創立は文武天皇の大宝元年辛丑(701)3月15日で、社名も蔵王権現、神門社と変わったことがありますが、維新後旧名に復しました。大きな吹き抜けの覆屋に三棟の一間社流造りの社殿が並ぶ正殿は、真ん中に位置し他の二棟より高く造られ、土台が三段に積まれています。正殿は「甲斐国志」には慶長十八年(1613年)建立の棟札のあると記されています。

現在、縁は正面だけで側面には回っていませんが、柱の痕跡から当初は側面にも縁が回っていたことがわかります。

その上、たれに竹の節による痕跡があることから脇障子も付いていたことになります。木鼻には笹の葉の彫刻が付いており、比志神社の本殿と近い関係にあることがわかります。なお、笹の葉は長野県の中世の社殿の木鼻に例があります。古様を伝える社殿で県下には珍しい遺構であるといえます。

|

| 壬午の乱(みずのえうまのらん) |

|

| ▲神戸(ごうど)地区 |

天正年間、天目山に潰えた武田氏の後、甲斐の地で争った徳川と北条戦いを壬午の乱といいます。祖先の小尾衆は服部半蔵の率いる伊賀組とともに徳川方に加担し夜襲をかけて、江草の獅子吼城を攻略し、長い甲斐の戦乱は終結したといわれています。

現在の神戸集落の西側の谷に「オオゴト」と呼んでいる地域があります。北条軍が信州佐久より信州峠を越えて進攻してきた時の戦禍を避けるため、集落に住む老若男女全員が天然の洞窟に難を逃れたと言い伝えられている場所です。ちなみに神戸組は慶長七屋敷と言われていますが、この戸数から推測して言い伝えられる二十余名という人数はほぼ戸数に見合う人数です。全員が旧増富中学校の裏側の山道を駆け下り、釜瀬川を渡って現存する天然の洞窟に身をひそめていたと思われます。今でも二、三十人は楽に隠れることができる大洞窟で、ここへ逃避することが大事件へ対処する最善の方法だったと思われます。

|

| 塩川の火渡り(しおかわのひわたり) |

1月18日の秋葉神社の祭りの行事です。

当時、氏子の人たちが『ぬるで』の生木を集め、境内で燃やし『オキ』を直径1.8メートルくらいに広げ、宮司さんがお祓いをして、裸足で『オキ』の上を渡り始めました。その後を氏子の人たちも渡り、幼子は親に抱かれて渡りました。この行事は昔、集落に病気が流行したとき、みんなの願いとして行われたそうです。塩川の火渡りは大正時代まで続いていました。 |

| 湯の神(ゆのかみ) |

|

| ▲現在の「増富温泉郷」 |

昔、増富では、高温の湯が多量に湧いていました。里人はその湯を飲んだり、湯に入浴すればどんな難病も不思議と治ると、この湯のかたわらにほこらを建てて湯の神として祭っていました。ところが、ある時若い猟師が村人の忠告も聞かず湯の神のかたわらで捕って来たイノシシの皮をはぎ腸をとっていました。そのとき生臭い血が近くの草を染め、血のしずくが飛んで湯に入りました。猟師は得意のあまりそれに気付かず、切開に使った小刀を湯の神で洗い、最後に自分の手足を洗ってしまいました。この行いが神の怒りにふれ、はるか東の空から白髪膝に達するごとき仙人が現れ、恐れ戦く村人らを尻目に、神の湯を手の中に入れて北西に去っていきました。。それ以来神の湯の湧き出る量は減り、温度も下がってしまいました。また、仙人の手のひらから湯がしたたり落ち、不思議なことに落ちた場所から新たに温泉が湧くようになりました。 |

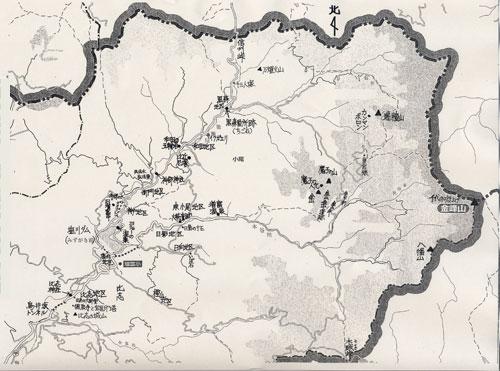

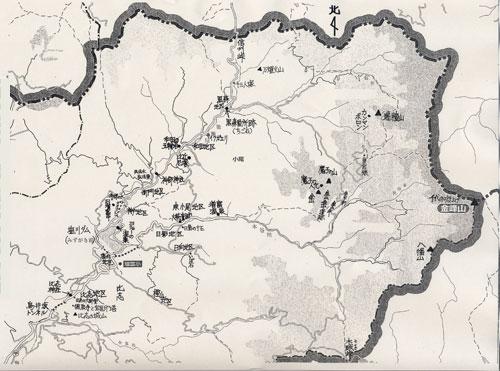

| ▼増富歴史地図 |

|

| 参考文献 |

『須玉町誌』山梨県北巨摩郡須玉町役場

『須玉町史』通史編第1巻、資料編第1巻・須玉町史編纂委員会

『増富のむかしばなし』増富地区公民館

『増富遺跡群調査現地説明会資料』須玉町史編纂委員会

『日本百名山』深田久弥 |

| 資料考証 |

小沢和男さん(北杜市須玉町比志在住)

藤原松子さん(北杜市須玉町黒森在住) |

このページは6年生の児童が製作したページです。ぜひ、ご意見ご感想をお寄せください |

「増富歴史探検隊」授業の様子 「増富歴史探検隊」授業の様子 |

このページのトップに戻る このページのトップに戻る |

| 公開日2005-10-05 |